最新の「緊急事態宣言」の状況は自分が住んでいる都道府県、市町村、による役所(行政)の公式ページトップを見るのが確実です

(以下の情報はふるくなっています)

三回目の「緊急事態宣言」が出されました 東京、大阪、兵庫、京都 → 愛知、福岡 追加北海道、岡山、広島 、そして沖縄 追加6月20日まで (沖縄は追加時から期間6/20まで)

(以下の情報はふるくなっています) 日本政府は、東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県を対象にでていた特別措置法に基づく緊急事態宣言(二度目)を全面解除しました

2021年1月13日日本政府は、東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県を対象に、特別措置法に基づく緊急事態宣言(二度目) 海外11カ国からのビジネス入国は許容

都、県から要請 ↑一店舗一日6万円の協力金支給

・「次亜塩素酸水」の科学的根拠はあまり無い 消費者庁

2020年以前の記事

11月更新

お店の入り口にあるポンプ式消毒アルコールにまちがって洗剤原液がはいっていて手をやけどする事故が起きています。屋外 でのマスク着用が過剰に騒がれすぎていて、特に子供が汗まみれで赤い顔でマスクをつけている姿を心配して「マスクは屋外 ではつけなくてよい」という国内の公的な情報や信頼性の高い専門家の情報を多めに紹介してきました。屋外 であってもマスクをつけたいと思う人はつければよいし、セキ、くしゃみが出ず健康ならばつけなくてもよいとも思います。屋内 では、その場所の「普通」に合わせておけばよいかなあと思います。

新型ウイルス感染症について、わかりやすいQ&Aを公開してくれています浜松医療センター

2020年8月-9月 全国各地で気温30℃超、場所によっては気温40℃超が観測されています。あらためて「マスク着用よりも熱中症対策を優先」という提言や周知が公的機関から発信されています。埼玉県で開催された専門家会議・川崎市健康安全研究所長 「『3密』を避けられている戸外や登下校中などは、マスクを外してもいい」「マスクは外していい場がある。熱中症と、どちらがリスクが高いかを考えてほしい」 日本小児科医会 子どもの新しい生活様式(学校生活でのマスクについて) 文部科学省 ガイドは継続的に改訂 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~「学校の新しい生活様式」~ マスクは「目的」ではありません

2020年5月に全国すべての緊急事態措置(宣言)は一度、解除されましたが、緊急事態宣言 →8/29 →延長9/5 → 終了 緊急事態宣言 8/24解除 夜の酒場の自粛要請 第2波非常事態宣言 緊急警戒宣言 接待飲食、県外移動慎重に 接待飲食、県外移動慎重に 帰省の再考を要請 県外移動自粛要請 大都市への訪問自粛要請 県外移動自粛要請 独自の対策用条例制定→10月頃

———————————–運動時のマスク着用すすめません 日本臨床スポーツ医学会・日本臨床運動療法学会 ・マスク無しでも熱中症で倒れるひとはいます ・ 熱中症 のほか、暑い日でなくても「低酸素血症」「高二酸化炭素血症」になることもあります 。 中国の中学校体育授業で起きた事故はこれが原因だったようです 参考: 日本呼吸器学会 学校における衛生管理マニュアル 文部科学省 6月16日 最新9月3日改訂学校でのフェイスシールド使用すすめません 大阪小児科医会 2歳よりちいさい子供にマスクをするのは危険 日本小児科医会 屋外ではマスクをはずす 厚生労働省 はずすように マスクをしたまま激しい運動は危険 スポーツ庁 日本救急医学会 消毒アルコール引火に注意 消防庁 「次亜塩素酸水」についての注意喚起 経済産業省 文部科学省 9月現在、北里大学から「一般的に販売されている次亜塩素酸水の消毒効果がない」という実証レポートが公開されています 北里大学 ・公衆トイレの手洗いせっけんに注意 マスクと熱中症について 子供にも不調を感じたら自分から先生や大人に言うんだよ、苦しい場合は自分の判断ではずしていいんだよ、とよく教えましょう。

10月現在、私個人の意見としては、人が密集する場所や店のなか(特に食品を扱う店)、高齢者の多い場所、病院、混雑している電車、バス、飛行機、エレベーターの中ではマスクをするのが現実に即したバランスのような気がしています。「マスクをしていない人がいると気になる人」が自由にその場を去ることができない場所では、なるべく相手を思いやる のがよいかなと思います。食器、コップ、タオルの共用をさけるのもよいと思われます。 (※アメリカCDCの見解を引いて「接触感染の可能性は低い」「空気感染のほうがあぶない」と言っている人もいます) 元気であっても、せき、くしゃみが出やすい体質、状態のときは屋外であってもマスクを着用したほうが無用なトラブルを避けられると思います。

2020年8月現在 都道府県で独自の警戒レベル設定や自粛要請が行われています。なかには日本政府の決定や方針、発表と異なる対応をしている自治体もあります。解除されています 。緊急事態措置は全国すべての都道府県で一度、解除されています → 再度、県が独自で緊急事態宣言する場合があります。(例・沖縄県→再解除すみ、愛知県→再解除すみ)

公衆衛生・感染症の専門家の方へ

2021年3月 現在、やっと、2019年以前に普通に近所の薬屋さんで販売していた医療系メーカー製消毒液(エタノール)がいつでも通常の価格で買える状態に戻りました。国民生活安定緊急措置法

→ 2020年8月29日 に 転売規制を解除すみ 注意: 緊急措置法の解除後も「医薬品」扱いの消毒アルコールなどは「薬機法」によって転売や貯蔵は禁じられています

・2020年8月、イソジンうがい薬 (ポビドンヨード)が話題になっていました。

「医薬品」は、緊急措置法と関係なくもともと転売や貯蔵が法律(薬機法)で禁じられています。(資格のある者除く)→ 2020年10月 うがい薬の転売(無許可販売)で実際に逮捕者がでています

消毒用アルコール情報

9月追記: 北里大学 消毒薬の効果検証結果 非常にわかりやすい率直なレポートです

二酸化塩素系 × エタノール系(50%以上) ◎ 次亜塩素酸ナトリウム △ 次亜塩素酸水 × エタノールや界面活性剤による手洗い、ふき掃除 ◎

簡単にまとめるとこんな結果 次亜塩素酸ナトリウムは希釈(うすめる)しておいて置くと効果がなくなっていきます。また、濃度がこれまでいわれていたよりも濃い必要がありました。次亜塩素酸ナトリウム (花王プロフェッショナル・サービス)緊急時の対処 汚物処理の仕方 (花王プロフェッショナル・サービス)

アルコール度数:66% 500ml 900円 (飲用不可)

【注意喚起】

・台所洗剤などの「次亜塩素酸ナトリウム」は体内に入ると危険です。口に入ったりする可能性のある場所には薄めたものであっても使わないようにしましょう。そういう場所には消毒用エタノールを使用したほうがよさそうです。「メタノール(メチルアルコール)」はとても危険です。 東京消防庁 キッチンハイター などの成分)」と「次亜塩素酸水」は違うモノです。「現時点でウイルスへの効果が不明」なので 、身体への噴霧に使用することは控えてほしいとのこと。関連資料④⑤ 経済産業省 文部科学省 国民生活センター 製品評価技術基盤機構 NITE

ちなみに、水道水にふくまれているカルキは「次亜塩素酸カルシウム 」で、これもまた別のものです

飛沫防止シートの火災に注意

「お店のレジ付近で販売しているライターを試しに点火して燃え移る火災」がありました。火をつかう調理器具や厨房ちかくに透明なカーテンを設置するときは要注意 枚方寝屋川消防組合

マスク供給の情報 6月24日 現在

【マスク 品薄 解消すみ!】

【注意喚起】

注文していないのにマスクなどが家に送りつけられる詐欺 があります。あわてて電話やメールで返事をしないで 、書いてあるホームページにアクセスしたりしないで 、警察や公的窓口に相談しましょう。信頼できる家族や身近な知り合いをたよりましょう。ひとりで悩んだりかかえこまないで。消費者庁ホームページ 2020年11月現在、東京都内のマスク最安値 は50枚~60枚 200円 300円台~400円台

2019年 2020年6月 30枚100円 30枚100円

私が実際に店頭でみたことがある使い捨てマスク安値価格 [su_spoiler title=”品薄 解消すみ :6月下旬” style=”fancy” icon=”plus-square-1″ class=”.su-spoiler-font”]

6月22日 現在、東京世田谷区内の品薄は解消されています。

すべての都道府県で 政府の布マスク が配布中です。

東京 世田谷区の私の家には4月17日に届きました。

・100円ショップで30枚100円のマスクの入荷が再開されているお店があります。3枚で100円など様々な価格のモノがあります

・服飾ブランド、スポーツブランドが夏用布マスクの販売や告知を開始しています。大小さまざまな企業から布マスク製品が多数販売されています。使い捨てマスクも夏用の涼しくて軽いものがでています

・個人で布マスクの無償提供や販売を行っている方が増えています

・50枚セットのマスク通販を行っている企業が多数。在庫が豊富な状況。店頭販売もたくさん出ています。千円以下が増えています

・コンビニでは毎日マスクの入荷があります。7枚で270円のモノなど。店頭で在庫をよくみかけます

一般購入できる使い捨てマスクの供給は改善しました。適正価格で普通に安全なマスクが店頭にならぶようになりました。

[/su_spoiler]

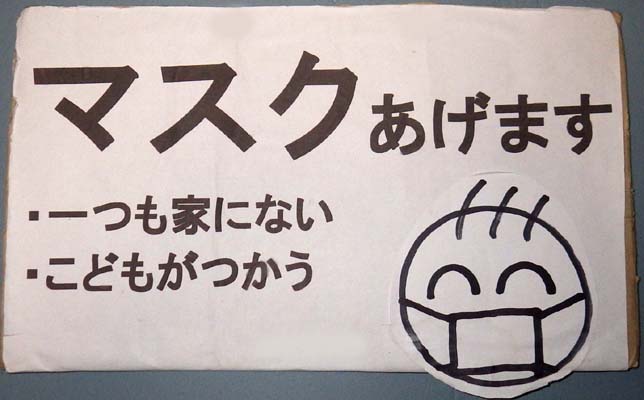

※ この告知は3月から開始して7月現在も行っています 個人的にマスク1枚差し上げることができます

[su_spoiler title=”くわしい説明” style=”fancy” icon=”plus-square-1″ class=”.su-spoiler-font”]

私の家にはマスクの在庫があるので、家にマスクが一枚もなくなってしまったご家庭にお分けしたいと考えています。

私が世田谷区内で「交通安全・みまもり・ゴミ拾い」活動をしている最中に、その場で声をかけて申し出て頂けましたら、個別包装の新品マスク1枚を、その場で差し上げることができます。 家に一枚もマスクがない方。

私がゴミ拾いをしているときに、遠慮なく声をかけてください。

政府配布の布マスクがほしい場合もわたしのぶんを差し上げます。例えばすでに布マスクをなくしてしまったり汚して処分してしまったり、子供が3人以上いてみんなに同じマスクを渡したいけど2枚しかなくて困っているご家庭などのお役に立てたらうれしいです。

[/su_spoiler]

注意: #9110 または 03-3501-0110 警視庁総合相談センター

政府が配布する布マスクは4月17日以降、感染者数が多い都道府県から順次、配達がすすんでいます(私は世田谷区在住で4月17日に届きました)

→ 2020年8月、政府によるマスクの追加配布の計画があったようですが、無くなったそうです。各戸配布せずに備蓄するようです。要望をだした施設には配布してくれるという報道もありました。

トイレットペーパー・ティッシュ情報

[su_spoiler title=”品薄 解消すみ :4月下旬” style=”fancy” icon=”plus-square-1″ class=”.su-spoiler-font”]

4月28日 現在、東京世田谷区内の品薄は解消されています。5月も6月も、問題なく供給がつづいていて心配ありません。

[/su_spoiler]

※更新 2021年 5月21日