世田谷区通学路交通安全プログラム向け

更新: 2021年 12月23日

★今後こちらのページ→【ブログ:道路や公園の異常・異状リポート】にも危険な道路情報を掲載していきます

・冬で太陽高度が低く、下校時間の西日が、運転者にとっても歩行者にとってもまぶしく信号機の状態や横断歩行者が見えないことがあります(実際に体験しています)。運転者はサングラス、歩行者側も「運転手がまぶしくてこっちが見えていないことがあるよ!」と教える必要があると感じます。

また、日没後はライト逆光による「蒸発現象(グレア現象)」も教えたほうが安全だと思います。

12/23【FNN報道】全国総計、危険通学路7万2000カ所(約1万の小学校通学路10月末時点)2023年度末までに対策へ

【読売ニュース】・危険な通学路全国に1万数千か所

・「危険な通学路」 ・改善要望27000件(全国の一部)

・募集期間終了)第11次世田谷区交通安全計画(素案)の意見募集(世田谷区)

視覚障害のある方に変化を知らせる

交通安全対策を行うことで、いつも慣れている道路状況に変化が生じることがあります。

たとえば歩道と横断歩道の途中に「ガイドポスト(赤色の車止め立ちポール)」が新設されるなど。白杖がひっかかったり、自分が一度ぶつかってはじめて新設に気づくことがあります。(※実際に地元の視覚障害者の方から話をききました)

周囲にいる地元の人間が、すこしおせっかいでも、具体的に言葉にして説明し、伝えてあげることをしていくのが良いと思います。

関連参考:

・視覚障害のある方と出会ったら(羽村市)

だいじなことが書かれています。具体的に言葉にだして、相手の立場にたった説明を。

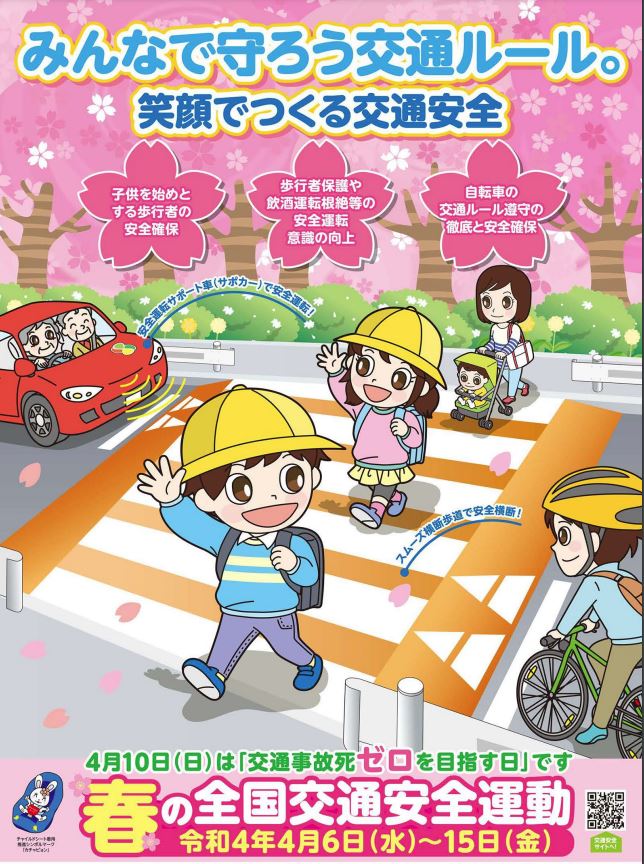

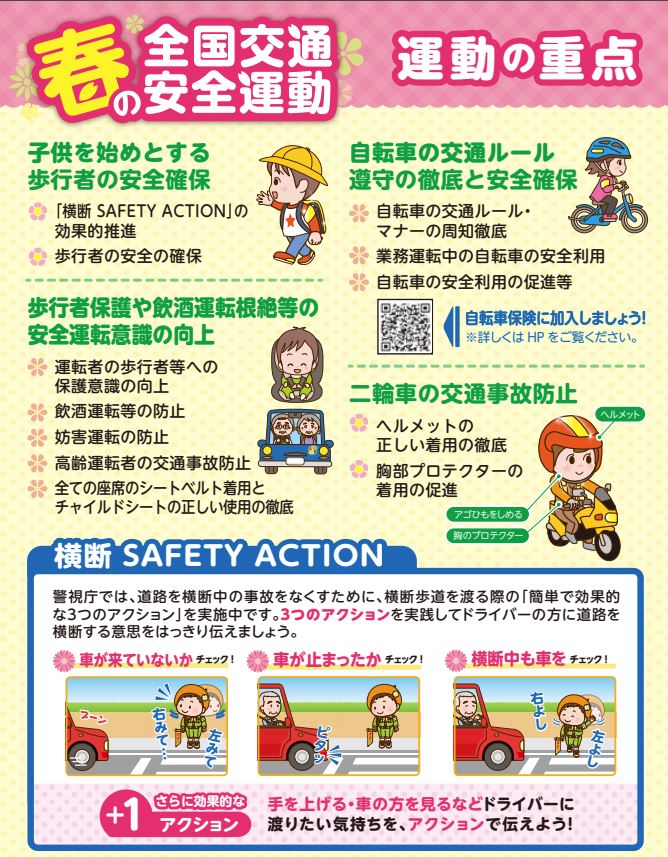

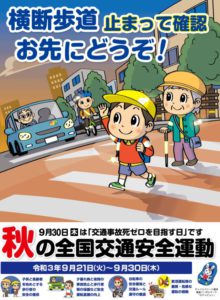

いろいろな新しい交通安全対策

・歩道と車道の色塗りわけ

・「白と緑の横断歩道」塗り直し 山口県防府市

・横断者注意喚起灯「ゆずるくん」福島市

・ゾーン30プラス

・盛り上がった「スムース横断歩道」(全国各地)

・立体的に浮き上がって見える横断歩道(京都府亀岡市)

・イメージハンプ

・ライジングボラード

そのほか 「ラウンドアバウト」

・交通安全対策の取組 国土交通省 一覧

・安全運転サポート車 経済産業省

・「歩きスマホ事故」防止のために、歩道や車道に停止線状の信号機照明を埋め込む実験も行われているそうです(ドイツ、オランダ、イスラエル、オーストラリア、シンガポール、韓国)

提案: 子育て現役世代は道路上の子供に対しての意識は自然と高くなります。今回の安全点検の「意見収集」と「結果の施策・広報」になるべく地域の独身者(女性も男性も)と、子供と接点がうすれている中高年層(保護者でなくなって年数が経った人)、を対象にアプローチし取り込んでいくことが、飲酒運転を減らしたり、思いやり運転を浸透させていくことにつながるのではないかと思います。

「そんなのオレに(私に)関係ない」を変えていく。

「子供のいる世帯とそうでない世帯の分断を広げない方向性」

(※ただし真剣でまじめな硬派で正統な広報活動を。)

→ 最近まじめな警察安全広報も増えていると思います。なるべくふざけた広報は減らしてほしいと思います。

2021年6月28日 15:30 ごろ 千葉県八街市で下校中のこどもたちが被害にあう交通事故がありました。

→ 政府から、国土交通省、文部科学省、警察庁による「通学路の緊急合同点検」の実施が発表されました。

地方自治体、教育委員会、学校、保護者PTA、町内会、地元住民も協力して道路の安全の総合点検が行われています

私個人が危険箇所だとおもう場所

私が毎日の交通安全活動で実際に目にしているあぶない箇所をあげていきます。

世田谷区住民、一個人による指摘(危険箇所のリストアップ)です。

実際の公的な交通安全環境改善につながるように、区、都、国、警察への連絡 報告もしていきます。

私の活動は世田谷区の西側「玉川地域」が中心です[活動エリア]

2021年現在の私自身が実際に体感した「あぶなさ」に基づいた、内容に責任をもった指摘です。このページは継続的に情報を更新していきます。

道路整備 担当・関係者から問い合わせがあった場合は協力させて頂きます。 問い合わせメールアドレス

危険な場所、死亡事故の起きる可能性が高いと感じられる場所

① 瀬田交差点の246側道(渋谷方面へ)の横断歩道

危険度:横断歩行者が死亡する可能性あり

【地図】環状8号から左折して246へ入る 1

【地図】環状8号から左折して246へ入る 2

【地図】環状8号から左折した直後に横断歩道がある 3

【車の立場】

環8から246号へ青信号ですすんで左折で入るまえに、瀬田貫井線(都道427号)をこえてからなので一見複雑にみえるが、直角ではなくカーブしての左折なのでスピードが出たまま曲がりやすい。さらに、左前方が歩道橋の橋脚で「左折後なにがあるか」見えないで左折して突然間近に横断歩道が出現するカタチ。そのとき横断者はすぐ目の前なので急ブレーキになりがちで後続車が追突してくる危険性もある。

また、車からは、横断者や自転車が「左側やや後方からガードレールのかげ、橋脚とビルのかげから飛び出してくる」「右方向の中央分離帯のさらに遠くのほうから飛び込んでくる」可能性があって、水平方向にかなり広いワイドな角度範囲で状況観察・把握する必要がある。

→ つまり、左折以前に十分スピードを落として左折時には徐行スピードになっていることが必須。足をブレーキペダルの上においていないと停止できない(慌ててブレーキ踏もうとして間違えてアクセルいっぱい踏む危険もある)

【歩行者・自転車の立場】

子供たちは登下校に歩道橋をつかうようにしているが、子供の自転車、ベビーカー、子供を乗せた保護者自転車の横断歩道利用は毎日多く、246号の道幅が広く側道を二つ渡るカタチなので、歩行者信号青のあいだに長距離渡る必要があり、気があせって余裕がない。横断歩道開始地点に太い街路樹があって左折してくる車が見えにくい。

→ 「どうすればよいのか?」対策提案:

環8から246号に入る車両に対して「左折直後に横断歩道をわたっている歩行者や自転車が存在するよ」と可能性を十分手前で予告警告する!

環8側からみえる246号の中央分離帯に一瞬でわかる看板や「ヒト型飛び出し坊や」をつけることも考えられるが、運転者の視線の動きが「正面」と「左折後の左」に分散されるので危険度が増えないか慎重な検討が必要。非常にシンプルでわかりやすい視線を左側に誘導する看板にするか、もっと手前の道路左側に設置がよいか。もしくは路面に書くのがよいか? 特に、暗くなった夜間や雨天時にもわかりやすく注意喚起効果を発揮するモノを。

音声と光で存在を知らせる方法もあるか。(例・駐車場の出庫予告ランプのように)

→ 現在の実態:

危険度が高いのは地元で認識されており、警察官が頻繁に立哨している(平日16:00ごろ)

私が見た危険目撃例: 土曜日の午後4時ごろ、環8からつらなってスピードを出してきた4、5台の乗用車が減速することなく左折してそのまま側道を走行していった。歩行者信号は青。幸い歩行者は無し。立哨なし。

↑7/22 追記: 7月20日午後6時ごろ、環8から猛スピードで左折して横断歩道まったく観察せず246号へ疾走する白い普通乗用車を目撃。完全に左手から出てくる歩行者や自転車は死角で、飛び出す人がいたら重大事故だったと思われる。横断歩道の歩行者信号は「青」。

8/10 追記: 午後5時30分ごろ、歩行者が青信号で多数渡っている最中に左折からきた運転手(相模ナンバー)が目の前の横断中の人に対して停止せず「早く渡れ!」とあおり運転しているのを目撃しました。運転者には「ブレーキを踏んだら負け。俺様が完全停止してやる義務も義理も無い」という特殊な思い込みを持っている人が存在します。どうやってそういう人たちに対処していくのがよいか? もし踏み間違いや、横断中歩行者自転車のあいだをぬう通り抜けで接触して相手を転倒させてもかまわない意識?

↓ 7/23 追記: すぐ可能な改善案「左折後 横断歩道あり」の連続たて看板の設置。サイズ、数、位置は要調整。深夜仮設置して実際に車両で走行左折目視して確認調整し、安全に問題がでないか検証する。夜間でも目立ちやすいもの。かつ、目立ちすぎると右手遠方から渡ってくる歩行者自転車の確認がおろそかになるのでバランスに細心の注意が必要。

「初見」のドライバーが、一瞬で直感的になにをすべきか気づく、理解できる実効性のある対策を講じる。(私案)

用賀じゅんちゃんおじさん作成の私案(試案)画像 2021/7/23

用賀じゅんちゃんおじさん作成の私案(試案)画像 2021/7/23

警察官がそこにいない時間帯は危険度が高い。特に日没後夜間。

環8東名高速出口が近く、東京より西側からきた車が、用賀ICで下りて渋谷方面を目指す場合、東京以外の運転者の通行が多い。

→ さらに7月下旬から「首都高速料金の一時値上げ」で246号世田谷区エリアの交通量が増加している。

歩道橋の下に見えているビルの一階は保育園です。

そのほか、この横断歩道では自転車同士の事故なども起きていて「目撃者をさがす看板」が時々設置されている。

7/30 追記:

・橋脚たもとにある「二輪車交通安全モデル交差点」看板が見えず意味がなくなっている(「二輪車交通安全モデル交差点」の広報や解説も行われていない)。撤去したほうが安全に思える。

・橋脚たもとにある「普通自転車歩道通行可」+「歩行者優先」標識位置が高すぎて視界にはいりにくい。

・左折後30メートル先にある「横断歩道あり」の標識の向きと位置が不適切で存在価値がなくなっている。

・監視カメラが設置してあり、それを事故抑止に活用するならば「24時間カメラ監視中」を大きくアピールしたほうが「事故防止」には有効。ケガ人が出て証拠調べするより、ケガ人を出さずにすむ方向で対策してほしいと思います。

・歩道橋たもとにあるフェンスの存在で車道の運転手から歩行者と横断歩道の存在が見えにくくなって危険度をあげている? フェンスは撤去したほうが見通しがよくなり安全になる? (フェンス設置は不法投棄の抑止などの目的? 対策? 地下鉄通気口の保護?) → 施策の調整、すり合わせ、両立できる新アイディア検討を。

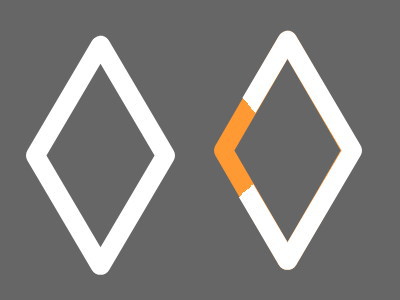

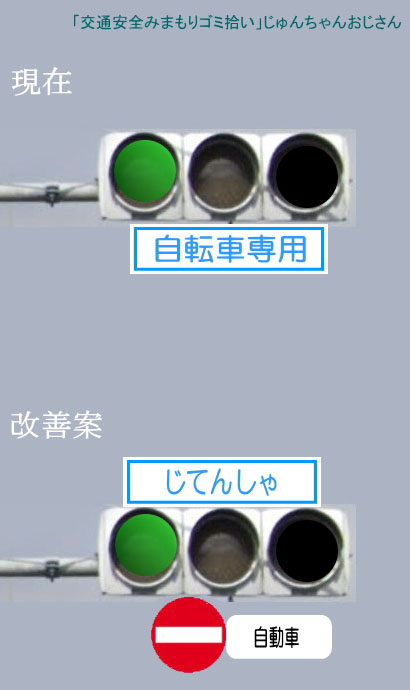

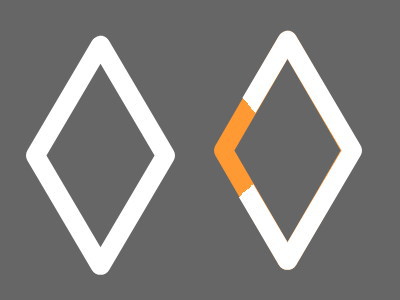

9/8 追記:あたらしいダイヤマーク案

・路面に「ダイヤマーク(この先に横断歩道あり)」描く。

さらに、左折後に横断歩道があることがわかりやすいように、ダイヤの一部の色をかえるのはどうか?

(ただし、運転手の視線誘導を増やしすぎたり、表示の複雑化はよくないので、カーブや曲がり角で先が見えない場所などに限定する。日本語で直接書くほうがよいか?)

→ ルールや標識が複雑化するのは良案ではなさそう

→ 左折レーン路面色かえによるスピードおとせ注意喚起がいちばん伝わりやすいか?

用賀じゅんちゃんおじさん作成の私案(試案) 画像 2021/9/8

用賀じゅんちゃんおじさん作成の私案(試案) 画像 2021/9/8

↑やはり、わかりにくくてよくないアイディア

9/22追記: 目撃例。前述のこの場所で、左折直後の横断歩道で、先頭がバイクというケースで、バイクが横断歩行者を停止して待っていたとき、その後ろから左折してきた車がバイク後部に追突しそうないきおいで進入してきてブレーキを踏んでとまりました。幸い運動神経のよい運転手で制動のはやい車でよかったですが、すこし悪い条件になっただけで(例・路面がぬれているなど)追突事故が起きたかもしれません。

10/4追記: 目撃例。14:55頃、前述のこの場所で、左折直後の横断歩道で、先頭の乗用車が完全停止せず、横断歩道を青でわたる歩行者や自転車がまだ複数いるのに、あおりながら横断歩道から横断者を押し出すようにすすんできました。完全に横断者に対する「あおり運転」でした。

→ こういう車にどう対処するべきか?

↓ 案:

・「24時間カメラ監視」「横断歩行者妨害取締り中」の看板設置(中央分離帯に、低く横タイプで大きく。)

・ 左折時に横断歩道みえる角度で「一時停止」「とまれ」が一番単純でわかりやすいか。標識設置。

↓

追記:11/23現在、19:00ごろ現場を観察してみましたが、やはり、歩行者信号が「青」のときでも、環8側から246号側道へ入ってくる車の危険性はあいかわらず高い現実があります。

とにかくスピードだしたまま入ってきて、横断する歩行者にとってコワイしあぶないです。いざという時あのスピードで先頭車がブレーキ間に合っても、後続車がスピード出していれば追突するだけでなく、それで押された先頭車が横断者をはねる危険性が予見できます。

道路の構造が「車運転手にとって、ブレーキふまずに高スピードだしたまま気持ちよく左折カーブできる角度」になっているのが大きな原因だという気もします。

→ ★ここで左折してくる車両をすべて「とまれ」標識で一時停止させても渋滞原因になるとは思えないので、「必ず一回クルマを止めさせる」という対処も検討すべきだと思います。

↑死亡事故が起きてからでなく、起こる前に手をうってほしいと強く思います。

↑交通安全の担当当事者は、実際に18:00-20:00(もしくは出勤時間帯)の車の通行の多い時間に、この横断歩道を30分ほど観察しながら実際に横断を何回もして危険性を体感してみてほしいです。(※試す際はヘルメットとプロテクタ着用を!!)

↓

11/24追記:

★歩行者が自分でする「自己防衛(事故防衛)」

・246号の横断歩道を青でわたるときも油断せず、環8側(車がはいってくる側)をしっかりとみる。手をあげて、さらにその手をうごかす。運転者の目をみる。

・横断するとき、なるべく横断歩道の「環8から離れた 横断歩道白線の はしっこの位置(なるべく東寄り)」を歩いてわたる。車から距離があるほど車の停止が遅れたとき助かる確率があがる

・歩行者側が青信号でも、左折でスピードだしたままとびこんで曲がってくる車はしばしばある。なので、こわいときは、先頭車が停止線にとまっている状態を確認して、運転手と「アイコンタクト(顔と顔、目と目をあわせてお互いの存在を目視確認)」してから横断をはじめるのも安全。

・246号は側道を二つ渡る必要があるので、歩行者信号が点滅になったら無理をしないで安全な中央分離帯エリア内の安全な中央で次の青信号を待つ。ひとつづつ集中して左右安全状態を注視してから渡る。

・明るく目立つ色の服を着る。日没後はライトと反射材を複数つける。歩行者も自転車もベビーカーや高齢者用カートもライトをつける。

・可能なら歩道橋を利用する。別の場所で横断する。別の道ルートをつかって通行することも選択肢。

・ヘルメットや、プロテクターを着用して万一にそなえる。

↓

・対策案: やはり、環8から左折開始地点の路面の色ぬりかえ、や段差をつけて、すぐ横断歩道があり、十分な注意が必要なことを運転者に知らせる施策・改良が必要だと、実際の観察と横断体験をつづけている私は思います。

② 玉川4丁目の丸子川沿い

危険度:路側帯歩行者に死亡事故の可能性あり

【地図】

「大蔵通り」と「丸子川」の交差点から西側へすすむ道路(下山橋から治大夫橋のあいだ)

道幅がせまいが両通であり、路側帯がせまいわりに車のスピードが速い。特に、大型車が両方から走ってきたときに路側帯にいると大人の歩行者であっても風圧にあおられる怖さがあり、危険。通学路でもある。

そのほかの場所

危険度: ★★★

・瀬田交差点 セブンイレブン前の環8 横断歩道【地図】

246二子玉川方面から環8へ左折で入ってくる車両による直後の横断歩道「左折巻き込み」危険性。現在は「車両左折青信号」のタイミングが歩車分離でむかしより長く、より良く調整されている印象がある。ただし、左折信号が赤になってからスピードを出して飛び込んでくる左折車両はなくならないので危険度は高い。

問題のある運転目撃例:

2021年9月12日 17:30、瀬田貫井線から右折で環8(外回り)にはいってくる車列の二台目(黒色フルサイズワゴン)が、多数の横断歩行者が青信号横断中(セブンイレブン前)で、安全のために十分な距離をあけて停止している先頭車(ミニクーパー)に対して、何度もクラクションを鳴らして威嚇あおりをしていました。

このミニクーパー運転手は非常に立派で、あおり行為に動じず、怒ることもなく、冷静に歩行者の横断をしっかりと待ち、歩行者の安全を確保できるまで進まず、歩行者がいなくなってから右折していきました。

このミニクーパー運転手はすばらしい判断と運転ができるひとでしたが、ひとによってはパニックを起こしてアクセルを踏んで横断歩行中の人の群れに突っ込む事故が起こりえると思います。先日、千代田区で脳溢血のタクシー運転手がクラクションをきっかけにアクセルを踏んで歩道につっこむ事故が起きています(詳細不確実)

私はこのようなことが起きないように横断歩道に対する現状の交通ルール「歩行者優先」というあやふやな表現でなく「完全停止」という文言をいれたほうが良いと考えています。(先頭車を守るため)

また、若い運転手などで右左折直後の横断歩道に対してどう運転するのが正しいのかわからない人、知らない人も多く(人によっては横断中のひとのなみにつっこむのが正しいと勘違いしている人も)いるので、現場で立哨の警察官路上交差点で直接指導する必要があると思います。

人によっては運転免許取得時に勉強して覚えた交通ルールと現行の交通ルールがちがっていることもしばしばあります(免許更新時にあたらしくなったルールを教えてくれる場合もありますが、実情として条例など全部を教えきれません。)

この日、瀬田交差点は非常に混雑していて、なんどか横断歩道上で停止してしまって横断歩行者に迷惑をかけている車両を見かけました。こういうときこそ進行方向前方の状況をよく観察した運転が必要です。

・用賀駅前 ちいさいほうの「OKスーパー」前の道路【地図】

人も自転車も多く、買い物、仕事、学校帰りの人々でごった返すこの道を車が選んで通る必要性はまったくないにも関わらず進入してくる普通乗用車が多く危険度を上げている。

現状「16-18時 歩行者専用」標識あり。

→ 「どうすればよいのか?」対策提案:

・カーナビ地図サービス会社への対応を要請する。

・入り口手前に「商店街・車両通行危険」を警告し、瀬田貫井線から用賀中町通り経由をすすめる。

・用賀2丁目ローソン前から「マルデナポリ」への左折【地図】

用賀中町通りへ出るためにここをスピードを出して走る車が多い。ここは学生歩行者の通行が非常に多く、近くに子供向け塾やダンススタジオもある。通学路「文」マークあり。

・用賀駅前の五叉路の交番前横断歩道【地図】

一方通行出口である「ココカラファイン側」道路と「フジスーパー大山道側」道路から飛び出してくる車、ならびに「OKスーパー側」道路から左折で飛び出してくる車が、横断歩行者に対して危険な横切りや信号無視をするのをたびたび目撃している。五叉路という特性もあるが、もしかしたら信号機の連動タイミングの最適化を再確認・再検討する必要があるかもしれない。

歩行者や自転車側にも危険な横断をする者が多数いる問題点があるが「人命、歩行者、最優先」をあらためてわかりやく車に伝わるように。

・用賀駅前「フジスーパー・さぼてん」から100円ショップ-セブンイレブン前までの通り【地図】

人も自転車も多く、買い物、仕事、学校帰りの人々でごった返すこの道を車が選んで通る必要性はまったくないにも関わらず進入してくる普通乗用車が多く危険度を上げている。特に夜、車体が黒い車が駐車していると自転車が見えなくなり歩行者が危険。

→ 塾などの送り迎え車両の進入をしない申し合わせなどしたり、ターミナル側に安全な乗降エリアを設置する案もあるかも。

→ カーナビ地図がこの道路使用を薦めないようにする。横浜ナンバーなどよく見かける

・用賀 大きいほうのOKスーパー、正面の路上駐車の危険性【地図】

路上駐車されることで正面にある「信号なし横断歩道」の危険性が上がっている。道の両側に路上駐車されたり、黒色車体や大型車、特に夜間や雨天時は、非常に危険。さらに「車は横断歩道手前で停まる意思があるがそのわきをバイクがすり抜けてくるとき」に路上駐車で視界をさえぎられ歩行者の危険度が倍増している。付近にバイク使用のピザ配達店もある。

高齢者や障害者むけに安全乗降スペース(青色ペイント)を一台だけ横断歩道と遠い場所に設けるのもよいかもしれません。

→ 10/5 現在も路上駐車が日常的にあります。しかも両側。取り締まりまでしなくても「声かけ」をするだけでも「それがあたりまえ、みんなやってる」という常態化が防げるのではないか?

「路上駐車禁止の掲示」、ただし、高齢者向けに一番幅員のある場所で一台ぶんのみ、一時的な乗降は許容がよいかも。

付記:横断歩道の車停止線が近い気がするがあれは正しいのか??

・用賀「いらかみち」(レンガ石畳遊歩道)は歩行者が主役という徹底周知と車は最徐行を【地図】

【危険度・かなり大きい】

・瀬田貫井線から環8へでるため玉川台住宅地を抜ける暴走車の危険性【地図】

瀬田貫井線(玉川消防署用賀出張所前)から環8へはそのまま直進でいけるはずなのにわざわざ「セブンイレブン玉川台店」を右折し玉川台2丁目の住宅地にはいって環8へショートカットしようとする車が多く危険。しかもカーブで先が見えないのに非常にスピードを出す車が多く、この道路沿いには戸建て住宅の玄関やマンション出入り口が直接車道と接していて、登下校の子供たちも通行する。両側の電柱で実際の道幅はさらに狭い。

★特に環8と接続している道路。

さいごの環8につながる直線では信号が青のあいだに環8右左折したいがためにかなり距離がある手前からでもアクセル全開で無理な運転する車をたびたび目撃。

→ [交通事故あり]7月中旬の夜、車両による事故が発生して警察が処理しているのを目撃しました。(詳細不明)

→ [交通事故あり]6月に発生したらしい乗用車とスクーター事故の目撃情報募集看板が7月に設置されています。この道路の出口である環8信号機の地点。

追記:

・通行する車両には3ナンバー、大型車両、トラックが多い

・歩行者には「子供複数連れ」「ベビーカー」「子供自転車」が非常に多い

・路側帯の白線も無し。住宅玄関が車道に直接、接している

・上用賀方面から抜けてくる車両も増加している(カーナビ要因?)

・付近には老人ホーム、保育園、保育所、多数あり

・環8「ニトリ」前につながる西側「水道みち」瀬田5丁目【地図】

極端な道の細さに対して交通量が多く危険。歩行者、自転車も多い。道幅の物理的な問題がある。→ 徹底した低速運転が必要。例えば「最高速度10キロ」や「全区間徐行」の指定や標識設置はできないか?(危険性を想像できない初心者や初めてこの道を通る者に極端な危険性を明示してスピード抑制させたほうが良い)

・弦巻通り「弦巻四丁目信号交差点」(ファミリーマート前)から「水道みち」の用賀中町通りまで【地図】

道路は細いのに交通量がとても多くスピードもかなり飛ばす車が多い。さらにここは自転車の交通量が非常に多く危険。くだり坂でもあり自転車もスピードを出す人が多い。保育園も複数あり。

・用賀中町通り沿い「区立玉川中学校」正面の横断歩道(信号機なし)【地図】

用賀中町通り沿い「区立玉川中学校」正面の横断歩道(信号機なし)には大きな「横断歩道あり標識」が空中に設置されているが停まる車はとても少ない(制限速度40Km/h)。「三又槍」のような交差点。

8/3 追記:

・用賀一丁目交差点(246号と用賀中町通り)ボルボ側横断歩道がうすれて、はがれている!【地図】

理由はわかりませんが、現在ここの横断歩道が通常のペイントでなく「路面シール? テープ?」になっていて、それが乾燥して糸状になってはがれてしまっています。見た目もうすくなって運転手から目立ちにくくなっています。糸くずがゴミになって飛んで自転車にからまったりしているので、正しく処理してペイントのし直しが必要に思えます。(以前ここでは事故が起きています。)

→ ぬりなおして目立つようになりました。行政の対応が早くて心強いです。感謝いたします。

10/4 追記:

・瀬田4丁目「かさ守稲荷神社前交差点」から東へすすむ道路、1ブロック【地図】

道幅がせまく、電柱もあって、両通であり、車がすれちがう際に必ず側道にはみでます。車の通行量が多く、速く、歩行者はかなりに危険です。→ 車は極力スピードを落としてほしいが、とりあえずの対策として、別ルートが複数あるので歩行者はなるべくこの道を通らないのが安全だと思います。

その他 危険箇所:

8/4 追記:

・瀬田交差点ちかく、ウェルスクエアイズム世田谷用賀(世田谷区瀬田4丁目24−9)玄関前の鉄柱がさびて危険【地図】

歩道にある不要になった鉄柱(古い街路灯?電話線用?)が撤去されないままになって錆びて危険。根元に穴もあいている。

(全国各地で歩道や路側帯の電柱や標識が折れてケガをする事故が起きています)

→ 8/6時点で対応手配済みの貼紙がしてありました。行政の対応が早くて心強いです。感謝いたします。

・マンションや住宅の敷地を囲う「塀のかわりの植え込み(外構植栽)」の樹木や葉っぱが伸びて道路へせり出し、通学路である路側帯(歩道)を圧迫して、しらないうちに子供を車道へ押し出し危険にさらしていることがあります。また、曲がり角の見通しをわるくして事故原因をつくっているかもしれません。

ご近所同士だと言いにくいこともあると思うので、現在行われている「合同点検・安全点検」にあわせて学校や自治体や警察へあぶない場所を伝えておくとよいと思います。

例・用賀エコプラザ周辺(解決済み)、

用賀一条通りOKスーパーから商店街へ向かう水道みちの側道の一部がかなり植え込みで圧迫されています。

瀬田3丁目のマンション、桜丘3丁目のマンション、桜新町駅北側から弦巻にかけての住宅街にも所々にあります

11/3 追記:

・瀬田中学校の北側道路(瀬田中さくら青空通り)から環八につながる交差点の角(横断歩道のまえ)の植え込みが育ちすぎて、歩行者と環八沿い歩道を走る自転車がぶつかりやすい危険な状態になっています

地図

・中町通り沿い、玉川中町公園の防球ネットのワイヤーが外れていました(世田谷区へ連絡すみ11/2)

10/5 追記:

・エコプラザ用賀の西側の横断歩道(西用賀通りをわたる信号横断歩道。エコプラザを背にして西を向き、首都高と平行する横断歩道)」が、信号機が新しく明るくなった影響で、かえって「西用賀通りを渡る信号」と「首都高ガード下側道を渡る信号」の二つが一緒にまざって見えてしまい、赤信号なのにとなりの青信号と勘違いして渡ってしまう歩行者がいて危険(とくに夜間)。【地図】

実際に暗くなってから、信号をみまちがえる歩行者を三回以上目撃しています。もしかするとその歩行者は全員、視力が低いか「夜目」がきかず暗いときに視力が低いのかもしれませんが、たいへん危険なので、ぜひ夜間に現場確認して対策をしてほしい状況です。 → 各信号機の角度をかえるか、設置を離す、ひさしやおおいをつける、など

参考資料:

通学路点検チェックリスト(文部科学省 国土交通省)

通学路における交通安全の更なる確保(国土交通省 2021年7月9日)

生活道路の交通安全対策に関するポータルサイト(国土交通省)

★安全点検、安全検証するときは、子供の身長、子供の目線、子供の歩幅で! 服装、持ち物(両手がつかえるか、体のバランス、帽子で視界)、履いているモノ、時刻や天候、風も考慮

・瀬田交差点の安全点検を警察官が行っているのを見かけました(8月3日午後)

★まず大人がお手本になる!

おとなが信号を守って道路を渡るまえにしっかり右左みているか。明るい色の服を着ているか。ライトはつけているか。ヘルメットはかぶっているか。耳栓イヤホンはしていないか。

子供はおとなのマネをします。

明るい色の服を着ることはとても大切です。面積がひろく、運転手の視点から目に入りやすいです。ライトは光の向いている方向からしか目立ちませんが服はどこからでも見えます。服装は自由な権利で黒色は高級感があってかっこよくおしゃれだと思う気持ちもわかりますが、子供をまもる意識はそういうところにもつながっています。

こどもは「自分でやっていない大人の口だけの注意」はききません。こころにひびきません。

夜、車で運転しているとき自分の目で歩行者の服の色を見比べてみて、どのくらい違いがあるか知るのがよいと思います。子供が同乗している時に子供にも見せてあげてください。よく見える服装とそうでない色のちがいを。

11/24 追記:

・用賀中町通りと駒沢通りの交差点ちかく、谷沢川側道から駒沢通りを渡る自転車と歩行者の危険性(ふじみ橋から駒沢通りを渡る。信号機なし) 地図

→ すぐ信号機あり交差点があるので車スピードは低速だったり、停止していることも多いが、信号無しの場所を自転車、歩行者が多数横断するので、心配になる場所。特に大きな車両がつまっている時や、高齢者の横断、自転車同士の接触の危険。

→ 案: 駒沢通り沿い路面に、谷沢川沿いの「色ぬりわけ」して左右方向から自転車がくることを車両に知らせるべきか?

単独の自転車横断帯? しかしそうするとかえって川沿い(側道沿い)の信号なし横断を「すすめている」ように誤解されて、信号あり横断歩道への迂回をしなくなってしまうか?

提案Ⅰ:交通安全向上のための施策・アイディア

【重要】

・「結局、横断歩道をわたるとき、歩行者は何をしたらよいのか?」をはっきり、明確にして、責任と自信をもって子供たちに伝える!

→ 現在、情報がいろいろあって子供たちは混乱してしまいます。まず大人が「あやふや」な状態を解消する責任があると思います。

警察や教習所や省庁や都道府県、学校の先生やマスコミなど、しゃべる大人によって言うことが異なるという状態をなくしていく。

こまかいルールでなく、まず第一が「じぶんのカラダ、いのちをまもるんだよ」

子供たちにこれを何度も何度も全国共通でおしえること。それが一番だいじなことではないでしょうか。

おとながあやふやな状態では、ちいさな子供は混乱しています。

その具体例が、

・雨の日に小学一年生が傘をさしたまま無理な姿勢で手をあげて長い横断歩道を渡ろうとする

→ 「そんなことをしないでいいから右左を自分の目でみて車が止まっているか走ってきていないか確認して転ばないように渡るんだよ」と大人が自信を持って言ってあげられる社会的合意・確認が必要なのではないか?

・小学一年生二年生が自転車に乗ったまま片手をあげて横断歩道を渡ろうとする

こどもは純粋で素直で言われたとおりのことをしがちです。まだ小さい子に「臨機応変」をもとめることなく、丁寧になんどでも、一番大切な「いのちをまもる」ことを核心においたうえで、こんなときはどうする、あんなときはどうすると丁寧に何回でもおしえてあげる必要があると思います。

横断歩道の路面がデコボコして転びやすい場所もあります。「まだ幼くて片手をあげると歩くバランスが崩れて転びやすくなる場合はどうするのか?」をおとなたちがはっきり決めて、教えましょう。

「信号機を守ることよりも、自分のいのちをまもることのほうがだいじ」と正しい優先順位をはっきりさせる、何度も何度も繰り返し教えることで「歩行者側の信号機が青だから渡って信号無視の車両にひかれる交通事故」から子供たちを守りましょう。

→旧来の「横断旗」も継続するならLEDや蓄光機能つきにしたり、使用法も「夜間に背丈の低い者が頭上で振りながら横断し、運転者から気づかれやすくする」など実効性のさらに高い方法を検証すべきと思います。手前に「横断者います!」予告表示機器と連動など。(惰性でやらず、一つ一つすべてが、常に命のかかった施策である予算執行であることを再認識しアップデート改善をつづける)

【重要】

・横断歩道を横断するとき「他人である町の大人が、いっしょに渡る子供やベビーカーや高齢者を守る」ことをあたりまえにしていく!

警察官、警備員、「見守り活動の人」など特別な役割や職業でなく、まちなかを普段歩いているたくさんの「普通の成人男性」こそが交通事故防止に力を発揮し、たすけてほしいと思います。横断歩道で横断するとき、いっしょにその場にいあわせた子供やベビーカー、高齢者や車椅子、歩行困難な人を守るために「成人男性が横断時に手をあげて」車がくる側(横断歩道白線の端)をゆっくり目立つように横断して運転手をしっかり停めて、運転手にお礼に会釈する。笑顔で会釈する。

他人でも町のおとなにできること。

やる気さえあれば、予算も新たな設備もなにも必要ありません。

【参考写真】

注意点は「正義やルールを押し付けるのでなく、安全に配慮してくれている、協力、理解してくれている運転者への感謝」をみせること。交通トラブルを増やしてしまっては本末転倒です。感謝し、運転者の理解と安全運転に感謝をわかりやすくみせることで、また自分のいない別の場所でもその運転者が「さらなる思いやり運転、安全運転」してくれる可能性が向上しているはずです。

また、こういう行為をしている大人たちをみることで子供が社会に対して安心感をもち、運転者も「ああ、交通安全だいじだよな」と常に思い出します。

万一、このようなやりかたが広まり、成人男性が事故に遭うことが起きたとしても、子供が犠牲になるよりも「マシ」なことであり、死亡事故でなくケガで済む確率が高いと考えられます。(※横断サポートを実行する成人男性はより安全な方法を日頃から勉強したり意識して実行できるように情報提供も行う。)

・町のなかで「知らないおとな」がこどもに交通安全について注意するべきか?

→ まず「地域のおとなが信頼できる社会づくり、町づくり」が大前提。

そして注意する側のおとなは、こどもの何倍も交通安全に気をつける責任と自覚。

また、具体的な注意方法として、「子供が危険な状態でいるとき大声で叱責し驚かすことをして危険度を上げない」など真剣な勉強や知識が必要。

・車が、左折直後、右折直後にある横断歩道に対してどう運転するかの明確化。「歩行者優先」というあやふやな表現で「運転者の感覚」まかせるのでなく、「十分手前での完全停止」「まだ横断者が歩行途中であっても、そろそろ距離をつめて近づいていくのは禁止する(ペダル操作に間違いがあったときの危険を防ぐため)」

→ 法改正が必要だと考えます。

→ 明確化し周知することで、横断歩行者の安全を最優先して停止している「優良運転者」が後続車からクラクションを鳴らされたりあおられたりすることをなくせる。(右左折中に横断歩道を横切る最中でも追い抜き、追い越しをこころみる運転者が存在します)

参考:全国各地の取り組み

・危険箇所 全世帯で共有 金沢・長坂台小 県警「全国でも先駆的」(中日新聞)

・大阪府箕面市「危険箇所・問題箇所点検活動」

・第11次交通安全基本計画(内閣府)

・第11次交通安全基本計画(国土交通省)

・第11次東京都交通安全計画(東京都)

・世田谷区 交通 通学路合同点検

・世田谷区交通まちづくり基本計画(中間見直し)

・世田谷区交通まちづくり行動計画(令和2年度~令和6年度)

・世田谷区 第10次計画→第11次計画

まちのなかで目にする危険な行為

・横断歩道で「右・左」を自分の目でみない子供、大人が多い。自分の目でみることが一番たいせつ。信号機も見ないで「ほかの人がわたりはじめたから」で渡る人もいる。

信号無視するひとは日常的に多数存在します。ほかのひとが横断をはじめたからといって自動的についていかず、自分の目で右左と信号機の状態を見るのを絶対にわすれないで実行しましょう。そして右と左をみるときはしっかり首だけでなく体の向きもうごかしてその方向をみると広い角度をしっかり確かめられます。(義務感で顔を向けるだけでなく、そこにある交通状況をしっかり自分のあたまで把握して判断するように。車がそこにいなくても、もっと遠くのほうからスピードをあげて近づきつつある場合もあります。最近の車は静かなので目でしっかり観察!)

・装備は一式「カッコイイ」のに歩道のルールを守れないスポーツタイプ自転車

・歩行者の安全に配慮しないジョガー、ランナー

・大人の乱横断

・青になるまえに渡り始める大人の歩行者

・必要のない状況なのに「おしゃれのため」にサングラスをかけて視界を見にくくする

・スマートフォンを見たまま歩く

・イヤフォンをつけたまま歩いたり、自転車にのる

→ 外界の音がきこえなければそれだけ危険になります。

耳栓をしていたら誰かの「助けて」という声もきこえません。

実際、緊急車両の接近に気づかない人を何度か目撃しました。

→ 道交法違反や条例違反の場合もあります。

・「救急車」「消防車」がサイレンを鳴らして近づいてきても横断歩道を渡ろうとしたり、横断歩道や車道の途中で立って待とうとする人。

→ 安全な歩道内やガードレール内側に完全に停止して、緊急車両の動向を注視して待ちましょう。

→ 緊急車両が目の前で事故を起こしたら巻き込まれる危険があります。

・携帯ゲームをやりながら帰る子供。本や漫画を読みながら歩行する子供。

→ 家でゲームをやっていると叱られるからという理由があるかもしれません。ぜひ家庭内で何度も話し合ってほしいと思います。車道はつねに危険な場所です。おとなでも、気をつけていても重大事故が起こります。

・排気量の大きすぎる高級車。ほんのすこしアクセルを踏みすぎただけで不必要に危険な加速をしてしまいます。小柄な高齢者が運転シートの高さを適切に調整してないこともあります。また、車のサイズが大きく、右折左折するときに路側帯を平気ではみ出している運転者も多いです。(歩行者の安全を配慮して大きくよけている場合以外で車単独で道を曲がるときでもはみ出して走行している。危険。)

・「道をゆずる」ことをおぼえる。車も自転車も人も「自分が一旦停止して相手に道を譲る」という発想にきづかないことが多い。

道路で車がすれちがいをするとき、わざわざ道幅の狭い場所ですれちがうことになるのにつっこんでくる車をたびたび目撃します。

おなじことが歩道、路側帯でも起きます。

このことはエスカレーターで子供や高齢者を思いやらず歩いてしまう人がいる問題ともつながっていると思います。

→ つよいほうが、よわいほうにゆずる。強い者が弱い者を思いやる、いたわる、守る。 ゆずるのが強い人間(成人男性)

→ 結局は、「おもいやりのある社会をどうやってつくるのか、実現していくのか」というところに行き着く

・今後の増加が予想される「わるぎのない交通事故」をどうやって防いでいくか

・認知力の低下、格差社会による労働環境の悪化

・若い人、健常者にはわかりにくい高齢者の不便

・新しい交通事情 配達員や電動キックボード、高速で重量のあるバッテリー付自転車

・カーナビ地図案内の功罪、運転者が能動的に安全な道を選ぶ責任

・自転車の役割

・黒い服装、黒い色の配達バッグ、黒い車体

・ラッピングカーや過度な看板は路上の情報量を増やし危険度を上げている可能性あり

・テクノロジーや設備で補助していけるものとそうでないもの

・信号無視、既成ルールや秩序に対する信頼感、遵法精神

・左右をまるで見ないで横断

→ クルマを信用するべきでない(必ず信号無視する車は発生、存在する)

まちのなかの歩道、路側帯には、80歳、90歳代の高齢者がゆっくりなあゆみで荷物をもって歩いています。妊娠中のおかあさんもいます。まだ幼稚園にもいっていない小さな子も歩いています。一年生がよろよろいっしょうけんめい自転車をこいでもいます。

健康なおとなの歩行者、自転車は、ことさらおもいやりをもって道をゆずりましょう!

そして、運転するひとにも、 80歳、90歳代の高齢者 がいます。

わるぎがなくても運転ミスをします!

歩行者は、車が近づいてきたら「クルマのほうが気をつけてよけてくれるだろう」と信用せず、自分の目で確認して、自分で自分のからだをまもりましょう。

提案Ⅱ:交通安全向上のための施策・アイディア

・外国車ディーラーや外国車修理店に対する公的な安全運転・事故防止ちらし(具体的な地元キケン場所を記載)の配布や注意喚起の義務化。(世田谷区内にはその種の車会社が多い。店にとってはお客様に口うるさく注意するのは限度がある。条例など公的な決まりごとであれば店側も客側へ言いやすい)

ガソリンスタンドや車用品店も。

・大人がお手本、率先して交通ルールをまもり、どうしたらより安全なのかを毎日、背中でみせる

例・横断歩道をわたるとき、かならず右左をみる。夜は明るい色の服を着る。光るライトをつける。自転車で大人もヘルメットをかぶる。

・子供や高齢者の横断をちかくにいる大人(他人)が常に手伝ってあげる空気をつくる。その姿をみて、運転者も安全に対する意識が高まる。気づき

・カーナビ地図会社へのはたらきかけ。裏道やスクールゾーンをルート案内として推薦しない開発を。場合によっては法改正で新たな責任も課す。

・スクールゾーンや危険道路を、現在すでに車載しているETC機器の音声によって注意喚起するのはソフトウェアのみで実現可能ではないか?(スマホや新しいアプリなど不要)

世田谷区内でおきた交通事故(最近のもの)

・上用賀 左折巻き込まれベビーカー【地図】

・上野毛 スケートボード子供【地図】

・246号×用賀中町通り【地図】

・246号 タクシー暴走【地図】

・環8千歳 パッカー車【地図】

・多摩堤通り鎌田 左折巻き込まれ自転車母子【地図】

警察や世田谷区が交通安全向上のために行っていること(町のなかで実際に気づくモノ)

・歩車分離式信号の新設増設

・歩車分離式信号機とは(JAF)

・一部歩車分離式信号機とは(小平市)

・ 歩車分離式信号機とは(京都府警察)

・ 信号機のお話(青森県警察)

・ 防災型信号機(警視庁)

重要: 信号機には様々なパターンがあります。赤青の長さも異なります。同じ交差点であっても時刻や交通量に応じて設定が変化します。

「いつもこう変わるから」「交差する歩行者信号が変わったから次は自分側が青だな?」という思い込みで発進してしまわないように注意。自分の眼で毎回信号の状態をしっかり目視しましょう。信号だけでなく周囲の車が信号を間違えて進入してくることもあるのでそれも確認。

→ 道路に設置されている信号機の横または上下に「一部歩車分離式」という表示プレートがついています

→ 交差点の全部が歩車分離なのか、一部なのかが、事前に明示されているほうが運転者の誤解による誤発進が予防できると思われます。

・信号機の青信号、赤信号の時間をよりよく調整 警視庁

左折巻きこみが起きないように車の左折を先に通してから車側信号を赤にして歩行者を渡らせる調整など。逆に、右折を先に行かせる信号機もあります。

・右折レーン用などで見やすい縦型信号機の新設

・路面ペイントの塗りなおし、見やすく

・自転車用青やじるし路上ペイント

・レンガ敷きだったデコボコ歩道を安全なアスファルトに変更

・視界不良や倒木を予防し桜の樹を植え替え

・区立公園の植木を切って整備し見通しよくすることで飛び出しにも気づきやすくなる

・あたらしい「視覚障害者用付加装置付信号」(音響式信号機)の設置 警視庁

・道路標識が夜間でも見やすいように表面が広角プリズム型(フルキューブ)蛍光色になったり、太陽光発電で縁が自発光するなどの高輝度化。

8月下旬追記:

・世田谷区内では通学路のポストフレックス(オレンジ色のやわらかいボラード。ガイドポスト)の設置が増えています。

→ 実際に町でみているとスピード抑止に効果をあげている気がします。

ただし、これ自体はやわらかい材質で物理的に暴走自動車を止めることはできないので、子供たちにそのことをしっかり伝えて、横断歩道で待つときは、かたいガードレールや鉄柱の内側で待つ、できれば安全な場所で、なおかつ、車の運転手からじぶんの姿がみえる場所に立つように、教えましょう。

→ 都市設計・整備する行政側としては、横断歩道内側で待っている歩行者が、街路樹や鉄柱や信号機の機械設備で「運転手から見えにくくならない」設備および設置方法の改良改善が期待されるところです。

9月下旬追記:

・街のなかの交通設備更新でLED新式信号機になって明るさがアップしています。ただし、なかには「かえって見間違いがおきやすくなった」りしている場所もあるようです。夜間や西日朝日の時刻など、異なる時間帯で再度チェックして設置位置や角度など調整・修正(ひさしや覆いをつけるなど)も必要です。

住民の方も普段生活している場所で、信号機についての危険性や問題点に気づいたときは、気軽に警察や行政に連絡・報告しましょう。交通安全に関する情報提供や指摘は「クレーム」とはまったくちがいます。自分がその「ひと手間」かけて提供の行動をすることで、町のみんなの安全がすこしでも向上していきます。(近くの信号機との見間違いや混同を防ぐために、新設の信号機の背後にも「ゼブラ板」を追加設置することがあるそうです。)

警察に対する意見・提案

・現場の警察官の命がだいじです。「交通課」以外の警察官が車道に出る必要がある場合も、ヘルメットやプロテクター(夏場も熱中症にならずに使えるもの)、夜間に目立つLED付ギアを支給・配備して各自が手軽に装備できる体制があるとよいと思います。(2021年9月 和歌山県和歌山市毛見の花火イベントで警察官がバイクにはねられる事故が起きています。2021年5月 新潟県湯沢町・関越自動車道で警官がひかれる事故が起きています)

・警官の自転車。現場の警察官の「体力づくり」の意味もあるのかもしれませんが、緊急時に出動して現場到着時に疲れていては活躍できないので、バッテリー付自転車の導入もよいことかもしれないと思います。またその際、自転車でも赤いランプをつけて「緊急車両」扱いできれば機動性もあがり到着時間短縮できると思います。

私は電動キックボードがかなり危険な運転をしているのを街中で何度も目撃していますが、警察官が利用する緊急軽車両用途には良さそうにも思えます。

まじめな実効性の高い「交通安全キャンペーン活動、啓蒙活動」に労力や予算や手間ひまをかけてほしい。

交通安全と無関係だったり、かえって交通安全の真剣さや深刻さを毀損するような芸能事務所や広告代理店が関わったり、効果が不明なグッズ配布などが行われることで、一般市民は「しらけて」しまい、子供の命にかかわる深刻な注意喚起もまじめにきいてくれなくなってしまう、看過できないマイナス効果があります。

現職警察官の不祥事が後を絶ちません(府中、荻窪、経堂、和歌山、京都府)。そうであればこそ、現場でまじめに立派な職務を果たしている現職警察官をポスターや告知画像に起用するなど、晴れの舞台を用意しスポットライトをあててあげて、称揚、督励し、「まじめに仕事をしている警察官はかっこいい」という誇り、やりがいを持ってもらい、同時に「はずかしいことはできないよな」という緊張感も生まれる。町の住民にも顔が見えて相互に信頼感や安心感を醸成する方向がよいのではないかと思います。

私が良いな思うPR例:

・愛媛県久万高原町川瀬駐在所の大塚巡査部長

・兵庫県警朝来署青倉駐在所の巡査部長と妻の話

・神奈川県小田原警察署の宮城野駐在所 高野駐在員

・都民の警察官①~⑤ 小林由紀警部補 ほか

・「新人警官、初パトロールでお手柄 ベテランと連携、緊張しつつ職質→逮捕」岐阜新聞(年長者と若い警官というコンビが良いと思います)

・群馬県民の警察官 田中信広巡査部長

・表彰: 都民の警察官 県民の警察官(各県にあります)

都民の消防官

あなたの町では昼間と夜、近所を警邏(けいら=パトロール)している警察官を何人、見かけますか? 一日何回 見かけますか? 名前を知っているおまわりさんが何人いますか?

警察は24時間365日仕事をしてくれています。夜中や早朝、住民にとって目立たないところでも通報があれば現場にいつでも急行したり、大小様々なトラブルに立ち会ったりしています。事件はニュースで報道されないことのほうが多いです。事案の大小だけでなく、民間の市民個人の評判やその後の人生に影響があることで、司法による事実認定前の段階なので「近所で何かあったようだ」まではきこえてきても、事案の公表やこまかい説明などは無いのが通常です。

・警察署協議会

・警察署協議会議事概要

・東京都公安委員会

・東京都警察官友の会

・警視庁警視総監

・情報公開 警察庁 警視庁

・警視庁 警察庁の人事異動

・情報公開請求 総務省

・情報公開請求 東京都

・東京都 公益通報制度

★追記★ 2021年11月現在、日夜、真剣に命をかけて市民生活をまもろうと励んでくれている尊敬できる警察官もたしかに存在する一方で、全国各地であまりにひどい、低俗で悪質な犯罪や不祥事で懲戒免職になったり逮捕や処分される警察官の事件が報道されています。

参考用語: 重用区間(路線の重複)

・ひとつの道に「都道」と「国道」の番号の両方がふられる場合があります。

・道路は種類によって「管理者」が異なります。(国、都道府県、区市町村、公団など)

★道路の交通量、危険度は、時間帯、曜日、昼夜、天候、風の有無などによって大きく変わります。

学校が開校しているか、部活動の有無、学生の登下校ありなしなども大きく影響。

また、ふだん安全な道も、道路工事、建設改修工事、引越し作業、付近の幹線道路の通行止め、花火大会おまつりなどイベント で極端に危険度があがることがあります。

・低予算でも即時対応しやすい「カラーリング」「スピード抑止のためにあえて車道を狭くするラバーポール」の活用

家庭教育: 日常で子供がバスや車に乗っている最中にその視点から、車から歩行者がどれくらい見えるか(見えにくいか。特に背の低い子供たち)を教えたり、飛びだす自転車のあぶなさ。運転手はあちこちを注意して見ているので目線があとまわしになったり見落とすことも起きる(→だから歩行者も自転車側も車を信じすぎないで自分で自分を守る)ことを学んで身につける。

また、現役子育て中のお父さんは運転が上手で車や交通ルールに詳しいことが多いが、路上には18歳の運転手や80歳以上の運転手もいて、歩行者には幼稚園にはいるまえの子もいることを繰り返し教える。(自分たちの運動能力を普通基準にしない想像力をもつ。→「おもいやり」にもつながる)

◆このページは関係各所に意見・提案・情報提供する目的があるため直截的な強めの書き方が含まれています。

◆ふだん私がまちのなかの活動で、誰かに交通ルールを注意したりすることはありません。子供のいのちの危険があるときのみ、ルールを守るという話でなく命をまもるためにこうしたほうがよいよ、という声かけをします。(例・車道に出て友達同士で立ち話をしているときは安全な歩道やガードレールの内側にはいるようにすすめる、など。)

◆危険な道路情報、対処案、目撃情報、提案など随時追記。地図、写真もすこしづつ追加予定。一ページで閲覧できるように内容を詰め込んでありますが今後整理して見やすくする予定です。

深い考察がまだ十分でないがまず懸念、懸案事項として上げている項目もあります。

◆交通環境の改善整備には、その方法で安全に問題ないか別の危険が発生しないかの検討検証シミュレーション、予算措置、優先順位づけ、工事スケジュールの問題、市町村、都道府県、国、国土交通省、警察、学校、地元地権者など関係者間の調整、などの問題があり時間がかかることがあります。

だからこそ、毎日その道路を実際に通行している地元住民が交通安全環境向上のための正しい優先順位の意思決定を下すための正確な情報、声をあげていく必要があります。

「なんでもかんでもやってくれ、安全にしてくれ」ではなく、「あぶない場所はいくつもあるが、この場所はこういう理由でこんな風に特別あぶなく、子供の死亡事故が予見されるので、特に早急な対処をしてほしい」というように具体的に情報提供や意見していくのがよいと思われます。粘り強く。継続的に。必要な時には積極的に行動を伴って。

交通ルールや交通に関する法律は複雑です。個人的に「こうしたほうが安全では?」と思いついたアイディアも多角的に検証すると別の危険を発生させたり別のルールと矛盾してしまうこともあります。

また、2018年 福岡県にある小学校の校長先生が子供の安全のためを思って学校ちかくの坂道に自分で「停止線」をひいて道路交通法違反で処分を受ける事案が発生しています。

住民として現場の環境を熟知した上で「やはり現状としてはこの場所の交通ルールは変更して改善したほうがよい」と考えたときは、必ず、行政や警察と正式なルートで話し合って合議して取り組みましょう。地元政治家などに協力してもらうこともできるはずです。

一方で警察のほうが標識の設置を間違える事案(静岡県、宮崎県、福岡県)や、標識の解釈を誤って交通違反の取り締まりをしてしまう事案(北海道 他)もあります。

全国各地で、標識、信号機などは交通状況の変化、道路の新設、改築に合わせて最適で安全な組み合わせに常に改良(アップデート)されていきます。

(交通量が少なかったり、予算の関係で後回しになってしまっている場所もあります。)

※更新 2021年 12月23日

記事初出 2021年 6月30日

関連記事: 交通安全の改善提案