世田谷区通学路交通安全プログラム向け

更新: 2021年 12月23日

★今後こちらのページ→【ブログ:道路や公園の異常・異状リポート 蒸発現象(グレア現象) 」も教えたほうが安全だと思います。

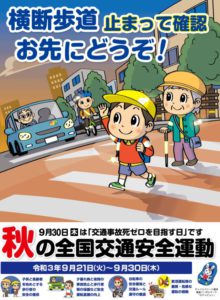

12/23【FNN報道】全国総計 、危険通学路7万2000カ所 (約1万の小学校通学路10月末時点)2023年度末までに対策へ

危険な通学路全国に1万数千か所 「危険な通学路」 ・改善要望27000件 (全国の一部)第11次世田谷区交通安全計画(素案)の意見募集

視覚障害のある方に変化を知らせる 視覚障害のある方と出会ったら

いろいろな新しい交通安全対策 白と緑の横断歩道 」塗り直し 山口県防府市ゾーン30プラス 交通安全対策の取組 国土交通省 一覧 安全運転サポート車 経済産業省

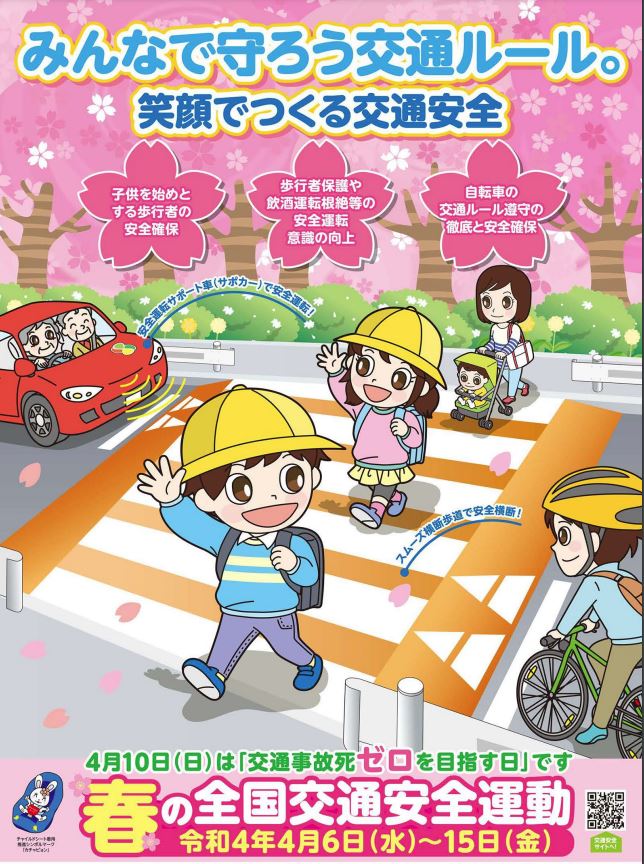

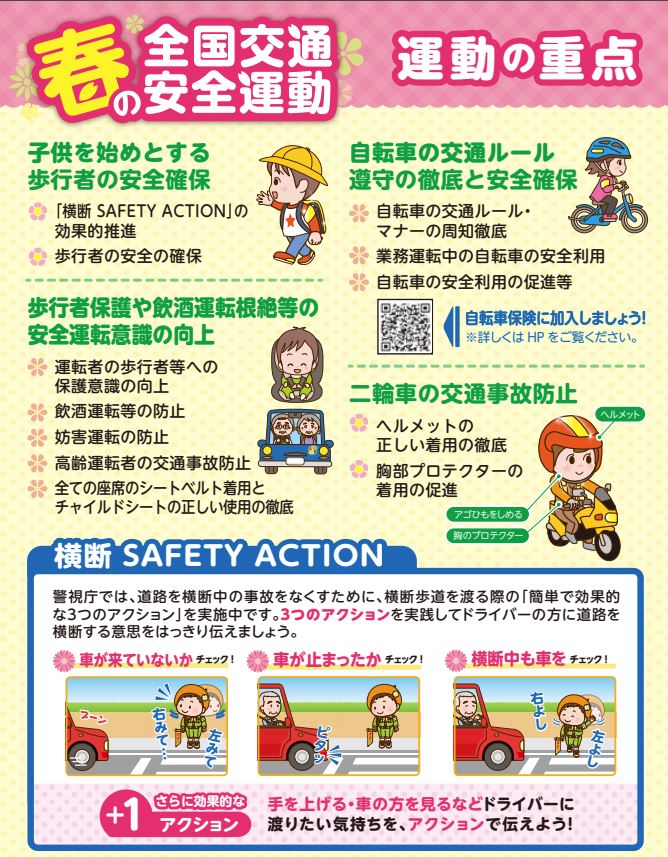

提案: 子育て現役世代は道路上の子供に対しての意識は自然と高くなります。今回の安全点検の「意見収集」と「結果の施策・広報」になるべく地域の独身者(女性も男性も) と、子供と接点がうすれている中高年層(保護者でなくなって年数が経った人) 、を対象にアプローチし取り込んでいくことが、飲酒運転を減らしたり、思いやり運転を浸透させていくことにつながるのではないかと思います。

2021年6月28日 15:30 ごろ 千葉県八街市で下校中のこどもたちが被害にあう交通事故がありました。

私個人が危険箇所だとおもう場所

私が毎日の交通安全活動で実際に目にしているあぶない箇所をあげていきます。活動エリア 問い合わせメールアドレス

危険な場所、死亡事故の起きる可能性が高いと感じられる場所

① 瀬田交差点の246側道(渋谷方面へ)の横断歩道

危険度:横断歩行者が死亡する可能性あり

【地図】環状8号から左折して246へ入る 1地図】環状8号から左折して246へ入る 地図】環状8号から左折した直後に横断歩道がある 「どうすればよいのか?」対策提案: 「左折直後に横断歩道をわたっている歩行者や自転車が存在するよ」 と可能性を十分手前で予告警告する!246号の中央分離帯に一瞬でわかる看板や「ヒト型飛び出し坊や」をつけることも考えられるが、運転者の視線の動きが「正面」と「左折後の左」に分散されるので危険度が増えないか慎重な検討が必要 。非常にシンプルでわかりやすい視線を左側に誘導する看板にするか、もっと 手前の道路左側に設置がよいか。もしくは路面に書くのがよいか? 特に、暗くなった夜間や雨天時にもわかりやすく注意喚起 効果を発揮するモノを。現在の実態: 私が見た危険目撃例: 土曜日の午後4時ごろ、環8からつらなってスピードを出してきた4、5台の乗用車が減速することなく左折してそのまま側道を走行していった。歩行者信号は青。幸い歩行者は無し。立哨なし。7/22 追記: 7月20日午後6時ごろ、環8から猛スピードで左折して横断歩道まったく観察せず246号へ疾走する白い普通乗用車を目撃。完全に左手から出てくる歩行者や自転車は死角で、飛び出す人がいたら重大事故だったと思われる。横断歩道の歩行者信号は「青」。7/23 追記: すぐ可能な改善案「左折後 横断歩道あり」の連続たて看板の設置。サイズ、数、位置は要調整。深夜仮設置して実際に車両で走行左折目視して確認調整し、安全に問題がでないか検証する。夜間でも目立ちやすいもの。かつ、目立ちすぎると右手遠方から渡ってくる歩行者自転車の確認がおろそかになるのでバランスに細心の注意が必要。なにをすべきか 気づく、理解できる実効性のある対策を講じる。(私案

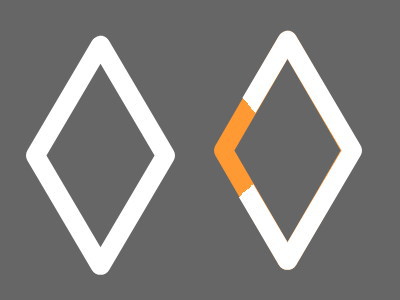

用賀じゅんちゃんおじさん作成の私案(試案)画像 2021/7/23 警察官がそこにいない時間帯は危険度が高い 。特に日没後夜間。→ さらに7月下旬から「首都高速料金の一時値上げ」で246号世田谷区エリアの交通量が増加している 。 保育園 7/30 追記: 見えず 意味がなくなっている(「二輪車交通安全モデル交差点」の広報や解説も行われていない)。撤去したほうが安全に思える。歩道橋たもとにあるフェンスの存在で車道の運転手から歩行者と横断歩道の存在が見えにくくなって危険度をあげている? 9/8 追記: あたらしいダイヤマーク案 左折後に横断歩道がある ことがわかりやすいように、ダイヤの一部の色をかえるのはどうか?左折レーン路面色かえによるスピードおとせ注意喚起がいちばん伝わりやすいか?

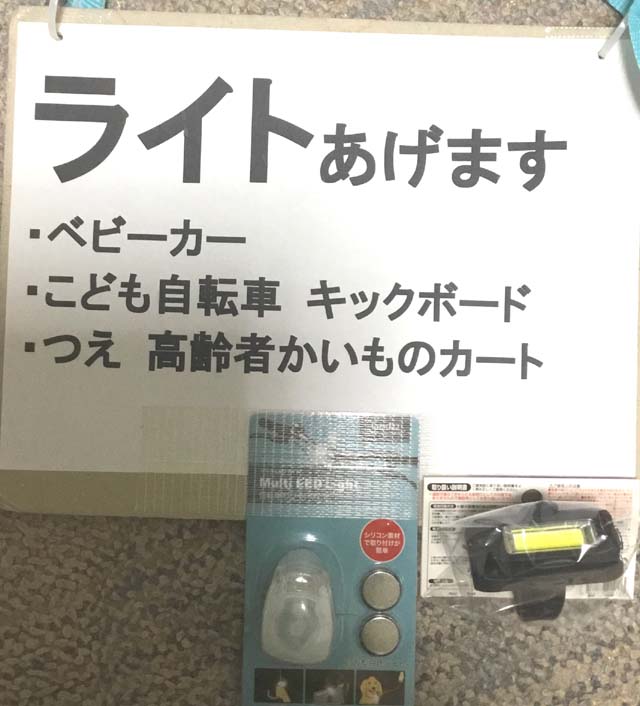

用賀じゅんちゃんおじさん作成の私案(試案) 画像 2021/9/8やはり、わかりにくくてよくないアイディア 9/22追記: 目撃例。前述のこの場所で、左折直後の横断歩道で、先頭がバイクというケースで、バイクが横断歩行者を停止して待っていたとき、その後ろから左折してきた車がバイク後部に追突しそうないきおいで進入してきてブレーキを踏んでとまりました。幸い運動神経のよい運転手で制動のはやい車でよかったですが、すこし悪い条件になっただけで(例・路面がぬれているなど)追突事故が起きたかもしれません。追記: ★ ここで左折してくる車両をすべて「とまれ」標識で一時停止させても渋滞原因になるとは思えないので、「必ず一回クルマを止めさせる」という対処も検討すべきだと思います。 11/24追記: ★歩行者が自分でする「自己防衛 (事故防衛)」 手をうごかす 。運転者の目をみる。明るく目立つ色の服を着る 。日没後はライトと反射材を複数つける。歩行者も自転車もベビーカーや高齢者用カートもライトをつける。・対策案:

② 玉川4丁目の丸子川沿い

危険度:路側帯歩行者に死亡事故の可能性あり

【地図

そのほかの場所

危険度: ★★★瀬田交差点 セブンイレブン前の環8 横断歩道【地図 】 問題のある運転目撃例: 人によっては運転免許取得時に勉強して覚えた交通ルールと現行の交通ルールがちがっていることもしばしばあります 用賀駅前 ちいさいほうの「OKスーパー」前の道路【地図 】 「どうすればよいのか?」対策提案: ・用賀2丁目ローソン前から「マルデナポリ」への左折【地図 】 ・用賀駅前の五叉路の交番前横断歩道【地図 】 信号機の連動タイミングの最適化を再確認・再検討 する必要があるかもしれない。・用賀駅前「フジスーパー・さぼてん」から100円ショップ-セブンイレブン前までの通り【地図 】 ・用賀 大きいほうのOKスーパー、正面の路上駐車の危険性【地図 】 特に夜間や雨天時は、非常に危険 。さらに「車は横断歩道手前で停まる意思があるがそのわきをバイクがすり抜けてくるとき」に路上駐車で視界をさえぎられ歩行者の危険度が倍増している。付近にバイク使用のピザ配達店もある。横断歩道の車停止線が近い気がする ・用賀「いらかみち」(レンガ石畳遊歩道)は歩行者が主役という徹底周知と車は最徐行を【地図 】 ・瀬田貫井線から環8へでるため玉川台住宅地を抜ける暴走車の危険性【地図 】 非常にスピードを出す車が多く 、この道路沿いには戸建て住宅の玄関やマンション出入り口が直接車道と接していて、登下校の子供たちも通行する。両側の電柱で実際の道幅はさらに狭い。[交通事故あり] 7月中旬の夜、車両による事故が発生して警察が処理しているのを目撃しました。(詳細不明)[交通事故あり] 6月に発生したらしい乗用車とスクーター事故の目撃情報募集看板が7月に設置されています。この道路の出口である環8信号機の地点。・環8「ニトリ」前につながる西側「水道みち」瀬田5丁目【地図 】 ・弦巻通り「弦巻四丁目信号交差点」(ファミリーマート前)から「水道みち」の用賀中町通りまで【地図 】 ・用賀中町通り沿い「区立玉川中学校」正面の横断歩道(信号機なし)【地図 】 8/3 追記:・用賀一丁目交差点(246号と用賀中町通り)ボルボ側横断歩 道 がうすれて、はがれている!【地図 】 ぬりなおして目立つようになりました。 ・瀬田4丁目「かさ守稲荷神社前交差点」から東へすすむ道路、1ブロック【地図 】 その他 危険箇所:

8/4 追記:・瀬田交差点ちかく、ウェルスクエアイズム世田谷用賀(世田谷区瀬田4丁目24−9)玄関前の鉄柱がさびて危険【地図 】 根元に穴もあいている 8/6時点で対応手配済みの貼紙がしてありました

・マンションや住宅の敷地を囲う「塀のかわりの植え込み(外構植栽)」の樹木や葉っぱが伸びて道路へせり出し、通学路である路側帯(歩道)を圧迫して、しらないうちに子供を車道へ押し出し危険にさらしている 用賀エコプラザ周辺 (解決済み)、11/3 追記: 地図 ・エコプラザ用賀の西側の横断歩道(西用賀通りをわたる信号横断歩道。エコプラザを背にして西を向き、首都高と平行する横断歩道)」が、信号機が新しく明るくなった影響で、かえって「西用賀通りを渡る信号」と「首都高ガード下側道を渡る信号」の二つが一緒にまざって見えてしまい、赤信号なのにとなりの青信号と勘違いして渡ってしまう歩行者がいて危険(とくに夜間)。【地図 】 三回以上目撃しています 。もしかするとその歩行者は全員、視力が低いか「夜目」がきかず暗いときに視力が低いのかもしれませんが、たいへん危険なので、ぜひ夜間に現場確認して対策をしてほしい状況です。 → 各信号機の角度をかえるか、設置を離す、ひさしやおおいをつける、など

参考資料:通学路点検チェックリスト (文部科学省 国土交通省)通学路における交通安全の更なる確保 (国土交通省 2021年7月9日)生活道路の交通安全対策に関するポータルサイト (国土交通省)

★安全点検、安全検証するときは、子供の身長、子供の目線、子供の歩幅で! 服装、持ち物(両手がつかえるか、体のバランス、帽子で視界)、履いているモノ、時刻や天候、風も考慮

・瀬田交差点の安全点検を警察官が行っているのを見かけました(8月3日午後)

★まず大人がお手本になる!

おとなが信号を守って道路を渡るまえにしっかり右左みているか。明るい色の服を着ているか。ライトはつけているか。ヘルメットはかぶっているか。耳栓イヤホンはしていないか。子供はおとなのマネをします 。

11/24 追記: 谷沢川側道から駒沢通りを渡る自転車と歩行者の危険性 (ふじみ橋から駒沢通りを渡る。信号機なし) 地図

提案Ⅰ:交通安全向上のための施策・アイディア

【重要】 ・「結局、横断歩道をわたるとき、歩行者は何をしたらよいのか?」をはっきり、明確にして、責任と自信をもって子供たちに伝える! 「じぶんのカラダ、いのちをまもるんだよ」 ・雨の日に小学一年生が傘をさしたまま無理な姿勢で手をあげて長い横断歩道を渡ろうとする ・小学一年生二年生が自転車に乗ったまま片手をあげて横断歩道を渡ろうとする 信号機を守ることよりも、自分のいのちをまもることのほうがだいじ 」と正しい優先順位をはっきりさせる、何度も何度も繰り返し教えることで「歩行者側の信号機が青だから渡って信号無視の車両にひかれる交通事故」から子供たちを守りましょう。【重要】 ・横断歩道を横断するとき「他人である町の大人が、いっしょに渡る子供やベビーカーや高齢者を守る」ことをあたりまえにしていく! 参考写真 】・町のなかで「知らないおとな」がこどもに交通安全について注意するべきか? ・車が、左折直後、右折直後にある横断歩道に対してどう運転するかの明確化 。「歩行者優先」というあやふやな表現で「運転者の感覚」まかせるのでなく、「十分手前での完全停止」「まだ横断者が歩行途中であっても、そろそろ距離をつめて近づいていくのは禁止する(ペダル操作に間違いがあったときの危険を防ぐため)」

参考:全国各地の取り組み

・危険箇所 全世帯で共有 金沢・長坂台小 県警「全国でも先駆的」 (中日新聞)危険箇所・問題箇所点検活動 」 第11次交通安全基本計画 (内閣府)第11次交通安全基本計画 (国土交通省)第11次東京都交通安全計画 (東京都)世田谷区 交通 通学路合同点検 第10次計画 →第11次計画

まちのなかで目にする危険な行為

・横断歩道で「右・左」を自分の目でみない子供、大人が多い。自分の目でみることが一番たいせつ。信号機も見ないで「ほかの人がわたりはじめたから」で渡る人もいる。・スマートフォンを見たまま歩く ・イヤフォンをつけたまま歩いたり、自転車にのる つよいほうが、よわいほうにゆずる。 強い者が弱い者を思いやる、いたわる、守る。 ゆずるのが強い人間(成人男性)・今後の増加が予想される「わるぎのない交通事故 」をどうやって防いでいくか

まちのなかの歩道、路側帯には、80歳、90歳代の高齢者がゆっくりなあゆみで荷物をもって歩いています。妊娠中のおかあさんもいます。まだ幼稚園にもいっていない小さな子も歩いています。一年生がよろよろいっしょうけんめい自転車をこいでもいます。

提案Ⅱ:交通安全向上のための施策・アイディア

・外国車ディーラーや外国車修理店に対する公的な安全運転・事故防止ちらし(具体的な地元キケン場所を記載)の配布や注意喚起の義務化。(世田谷区内にはその種の車会社が多い。店にとってはお客様に口うるさく注意するのは限度がある。条例など公的な決まりごとであれば店側も客側へ言いやすい)・スクールゾーンや危険道路を、現在すでに車載しているETC機器の音声によって注意喚起するのはソフトウェアのみで実現可能ではないか? (スマホや新しいアプリなど不要)

世田谷区内でおきた交通事故(最近のもの)

・上用賀 左折巻き込まれベビーカー【地図 】地図 】地図 】地図 】地図 】地図 】

警察や世田谷区が交通安全向上のために行っていること(町のなかで実際に気づくモノ)

・歩車分離式信号 の新設増設

・歩車分離式信号機とは (JAF)一部歩車分離式信号機とは (小平市)歩車分離式信号機とは (京都府警察)信号機のお話 (青森県警察)重要:

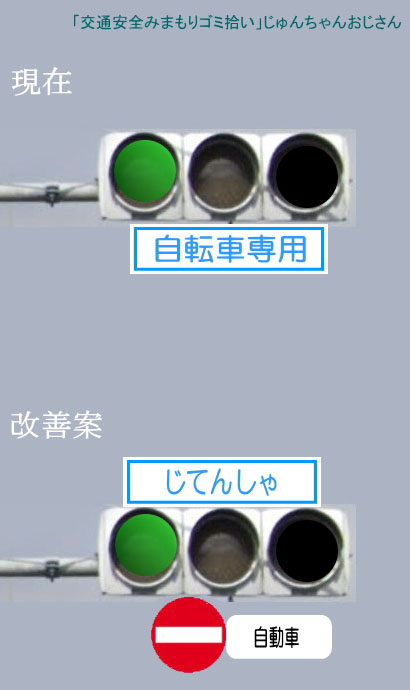

→ 道路に設置されている信号機の横または上下に「一部歩車分離式」という表示プレートがついています8月下旬追記: ガイドポスト )の設置が増えています。9月下旬追記: ゼブラ板 」を追加設置することがあるそうです。)

警察に対する意見・提案

・現場の警察官の命がだいじです。「交通課」以外の警察官が車道に出る必要がある場合も、ヘルメットやプロテクター(夏場も熱中症にならずに使えるもの)、夜間に目立つLED付ギアを支給・配備して各自が手軽に装備できる体制があるとよいと思います。(2021年9月 和歌山県和歌山市毛見の花火イベントで警察官がバイクにはねられる事故が起きています。2021年5月 新潟県湯沢町・関越自動車道で警官がひかれる事故が起きています)都民の警察官①~⑤ 岐阜新聞 都民の警察官 県民の警察官(各県にあります)都民の消防官 あなたの町では昼間と夜、近所を警邏(けいら=パトロール)している警察官を何人、見かけますか? 一日何回 見かけますか? 名前を知っているおまわりさんが何人いますか?

警察は24時間365日仕事をしてくれています 。夜中や早朝、住民にとって目立たないところでも通報があれば現場にいつでも急行したり、大小様々なトラブルに立ち会ったりしています。事件はニュースで報道されないことのほうが多いです。事案の大小だけでなく、民間の市民個人の評判やその後の人生に影響があることで、司法による事実認定前の段階なので「近所で何かあったようだ」まではきこえてきても、事案の公表やこまかい説明などは無いのが通常です。

・警察署協議会東京都公安委員会 東京都警察官友の会 警察庁 警視庁 人事異動 総務省 東京都 公益通報制度

★追記★ 2021年11月現在、日夜、真剣に命をかけて市民生活をまもろうと励んでくれている尊敬できる警察官もたしかに存在する一方で、全国各地であまりにひどい、低俗で悪質な犯罪や不祥事で懲戒免職になったり逮捕や処分される警察官の事件が報道されています。

参考用語: 重用区間

★道路の交通量、危険度は、時間帯、曜日、昼夜、天候、風の有無などによって大きく変わります。 学校が開校しているか、部活動の有無、学生の登下校ありなしなども大きく影響。

家庭教育: 日常で子供がバスや車に乗っている最中にその視点から、車から歩行者がどれくらい見えるか(見えにくいか。特に背の低い子供たち)を教えたり、飛びだす自転車のあぶなさ。運転手はあちこちを注意して見ているので目線があとまわしになったり見落とすことも起きる(→だから歩行者も自転車側も車を信じすぎないで自分で自分を守る)ことを学んで身につける。

◆このページは関係各所に意見・提案・情報提供する目的があるため直截的な強めの書き方が含まれています。ふだん私がまちのなかの活動で、誰かに交通ルールを注意したりすることはありません 。子供のいのちの危険があるときのみ、ルールを守るという話でなく命をまもるためにこうしたほうがよいよ、という声かけをします。(例・車道に出て友達同士で立ち話をしているときは安全な歩道やガードレールの内側にはいるようにすすめる、など。)

◆危険な道路情報、対処案、目撃情報、提案など随時追記。地図、写真もすこしづつ追加予定。一ページで閲覧できるように内容を詰め込んでありますが今後整理して見やすくする予定です。

◆交通環境の改善整備には、その方法で安全に問題ないか別の危険が発生しないかの検討検証シミュレーション、予算措置、優先順位づけ、工事スケジュールの問題、市町村、都道府県、国、国土交通省、警察、学校、地元地権者など関係者間の調整、などの問題があり時間がかかることがあります。

交通ルールや交通に関する法律は複雑です。個人的に「こうしたほうが安全では?」と思いついたアイディアも多角的に検証すると別の危険を発生させたり別のルールと矛盾してしまうこともあります。

※更新 2021年 12月23日交通安全の改善提案